吴川淮:鲁迅手稿书法的艺术价值

来源:古籍 2019-10-29

鲁迅

鲁迅手稿从二十世纪五十年代就已经出版,但从二十世纪八十年代后,随着出版业

的发达,印刷水平和人们艺术审美的提高,鲁迅手稿开始以不同的版本开始发行。书法

家和鲁迅研究者在鲁迅槠墨之间,发掘着一个不是书法大师的大师,他就是——鲁迅。

鲁迅(1881—1936)

当代对于鲁迅书法的接受,也是经历了一个过程,由不理解到理解,由认识到深入

,鲁迅以他的手稿书法成为了那个时代文学与书法艺术的两个标杆。西泠印社出版的《

鲁迅手迹珍品展图录》一书中,鲁迅手迹被列入国家一级文物的有四十八件。在二〇一

三年中国嘉德春拍古籍善本专场上,鲁迅手书《古小说钩沉》一页手稿,拍卖到六百九

十万元人民币。二〇一五年十二月五日,在匡时秋拍“澄道——中国书法夜场”中,鲁

迅一件不到一平尺的四句偈语,只有十六个字,以七十五万元人民币起拍,拍出了三百

零四点七五万元人民币,相当于一个字十九万元人民币。这从另一个侧面可以看出鲁迅

书法不仅具备文献价值,更具备深厚的书法价值。对鲁迅书法的爱好,不是因为他是一

个名人,而是他的书法的确达到了一个高度!

书法的高度,有法又无法,有形又无迹,有意又无意,这种高度的综合在那种纯粹

的书法家身上是很难看到的,而恰恰是在鲁迅的手稿里,你能强烈地感受到,甚至能感

受到在鲁迅文雅的书法之间所蕴藉的那种血性与骨气,那种来自深厚中国文化传统的力

量与背景。

鲁迅从来没有认为自己是书法家,他经常有把自己的文稿墨迹随便扔掉的事情,在

萧红和许广平的回忆录上能看到。但他的书法透露了丰富的书法信息,既有篆隶之功,

又有魏晋之韵,既有唐楷之法,也有明清之态,这书法的不同风格被他整合成了一体。

如被人不断引用的郭沫若对鲁迅书法的评价:“鲁迅先生亦无心作书家,所遗手迹,自

成风格。融冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,质朴而不拘挛,洒脱而有法度,远遂宋唐

。直攀魏晋。世人宝之,非因人而贵也。”郭沫若对鲁迅书法的评价,确为肯綮,是发

自内心之言。

鲁迅 致蔡元培札 1923

二十世纪世纪从六七十年代,全国不少的地方的牌榜,一些杂志的刊名,在没有能

够从发表的毛泽东的字体中找不到合适的,都选择了从鲁迅墨迹中找字体,虽然是从不

同的信笺与日记找来的字,搭配起来,却是非常地谐和自然,大气凝重。即使当代最有

成绩的书法大家,所题匾额刊名,与鲁迅先生一比,立刻让人感到相形见绌。鲁迅书法

的大气雄穆,是那种字体与书韵自然的流露,独字积累可成篇,这是鲁迅墨迹的一绝!

不以为意为书法,谁料日后成匾额。

鲁迅的书法里,显示着民国学人旧学的底子和特有的格调,那种沉稳,那种倔傲,

那种平和。民国的书法整体格调都很性情,很温润,碑帖相融,个性突出。鲁迅的的书

法更显示着那个时代中,他的自信与秀雅。整个民国书法,文人书法中,最好看的三人

是鲁迅、陈独秀和汪精卫。

鲁迅 致许广平札 1926

当代书法经过近四十年的发展,书法创作已经深入到了对于传统的转捩与更新。继

承传统是一个口号,尊重原创又是一个口号,但原创必须根植于传统,必须具备深厚的

传统才能写出自己的原创。什么是原创,鲁迅的书法就是他个人的原创,中锋用笔,圆

润遒力,心平气和,碑帖融合。鲁迅在自我的书写之中,不考虑浓淡干湿,不考虑布局

节奏,不考虑文字以外的诸种效果,他就那样自自然然地写来,却达到了自然书写的极

致。恰恰是鲁迅没有把自己当作一个书法家,他的书法才显示出平和蕴藉的力量。鲁迅

的文章犀利深刻,让没有看过鲁迅墨迹的书法家和书法爱好者想来一定是“书如其人”

,可能就像是黄道周或者倪元璐、徐渭那样的棱角锋利,剑拔弩张。但恰恰相反的是,

鲁迅书写是那样的理性潇洒,字字平易处,笔笔销魂时。如鲁迅说自己的写作:“静观

默察,烂熟于心,然后凝神结想,一挥而就。”一挥而就,水流花开。鲁迅的书法更显

出鲁迅精神的真,俱道适往,着手成春。

鲁迅书法的重新发掘,使人们认识到,书法真正的审美内蕴,是不需要任何的造作

,任何的人为的痕迹都是书法的大敌,只有在完全自然的状态下“写作”,才可能达到

书写与书法的真正高度。但要做到这种格调,必须深刻地沉入传统。鲁迅是自觉自愿地

深爱着我们不同的传统,并把传统作为自己日常的一种修养。北京鲁迅博物馆现存有鲁

迅收藏的历代金石拓片五千一百余种,六千二百余张,其数量仅次于他的藏书数量,他

所购置的拓片也收入每年日记的书账。上海书画出版社一九八七年出版的《鲁迅辑校石

刻手稿》收录了鲁迅摹写的石刻原文,还有眉批、夹注、案语等。鲁迅做金石目录时专

门做了《伪刻坿》用于辨伪,将《六朝墓志目录》修改增删后改名为《六朝墓名目录》

,这是怎样的一种熏陶,又是怎样的一种积淀。

周作人在《知堂回想录·金石小品》中说:“我在绍兴的时候,因为帮同鲁迅搜集

金石拓本的关系,也曾收到一点金石实物……金属的有古钱和古镜,石类的则有古砖,

尽有很好的文字图样。”

王鹤照曾经和鲁迅一起去绍兴石佛寺,两个人说到了拓碑,鲁迅先生就教他,“先

把碑洗清爽,然后在碑面涂上一层淡浆糊水,再把连史纸铺上,用棕刷按打,使字面上

的纸陷在凹空里,再用墨轻轻刷匀,就拓出来了。”鲁迅的一番言语,完全是一个行家

里手的经验之谈。这里的鲁迅,已经不是我们课本中的鲁迅,而是一个老古董的鲁迅,

如同撰写《语石》的叶昌炽。

读鲁迅书信手稿,一九三五年一月二十五日致增田涉信说:“写字事,倘不嫌拙劣

,并不费事。”同意为增田代人所求写字。同年四月三十日致同人信中说:“我的字居

然值价五元,真太滑稽。”这是能看到的唯一一次鲁迅收润笔的一个记录。但这里透露

出这样的信息,日本人在那个时代已经相当喜欢鲁迅的书法。

《鲁迅手稿丛编》的编辑王培元说他对鲁迅手稿书法的感受:“魂飞魄散!”

鲁迅手稿的不断出版,使鲁迅的墨迹无形中成为了一种书写的摹本,同时也是研究

他思想、创作的第一手资料。二十世纪七十年代,书法碑帖出版的种类太少,而多卷本

的《鲁迅手稿》成了很多人学习行书的范本。对于写作者来讲,读他的手稿,“看他怎

样选词,怎样炼句,怎样增删,怎样改作,探索他写作时思索的过程。”(朱正《〈跟

鲁迅学改文章〉引言》)

鲁迅 致章廷谦札一通之二

我们这一代人是在二十世纪七十年代开始接触鲁迅的墨迹,所见的是《毛主席语录

》,以不同版本流行的是《鲁迅语录》,其中不少的《语录》书中都有鲁迅的手迹。以

后,又陆续见到《鲁迅手稿选集三编》(一九七三年四月版),《鲁迅致增田涉书信选

》(一九七五年一月版),《鲁迅手稿选集四编》(一九七五年八月版)。还出版《鲁

迅批判孔孟之道手稿选编》(一九七五年十月版),《鲁迅诗稿》(一九七六年八月版

)。

鲁迅 致章廷谦札一通之三

在那个特殊的时代,根本看不到多少碑帖墨迹,鲁迅墨迹传达着一种传统深邃的精

神,对全国的书法爱好者们起到了一种潜在的熏陶过程。王培元这样记忆鲁迅手稿对自

己的印象:“上世纪七十年代中期,我还在小兴安岭大森林里当知青。一个书店的朋友

,代为购得一册《鲁迅手稿选集三编》……他的很多文章在动笔之前,肯定都打好了腹

稿。等坐在桌子前,写到稿纸上之时,只是从脑子里把已经想好的文字、词句,准确无

误地一一抄录出来而已。”

鲁迅 致陈君涵札一通之一 1929

这就是示范,从字里行间所体会出的那种力透纸背的思想。

当代人在书法观念不断丰富深入的同时,也在不断地理解着鲁迅,特别是对他手稿

的文学性阅读和书法审美性阅读,都能够汲取不同的养分,对书法家来讲,读鲁迅的书

法,忽逢高人,如见道心,情性所至,妙不自寻。书法最美的内质,恰恰就是那种书写

的自然,心境在不同情境下的伸张静止,一切在自然同时又几近看不见的传统中达到一

种深美,鲁迅的书法就具备着这种深美,遇之匪深,即之愈希,手把芙蓉,古镜照神。

鲁迅 致陈君涵札一通之二

从鲁迅忆旧文字和周作人的回忆录看,鲁迅写字从描红入手,很早就讲究用笔的提

按顿挫、一丝不苟。曾祖母戴氏能写字对鲁迅用笔也有影响。入三味书屋后,寿镜吾先

生也是当时的书法高手,对鲁迅影响甚重。鲁迅在书法的学习上主要来自于三个方面,

其一,少年时在三味书屋跟寿镜吾先生的学习,以欧体为基础打下的童子功。其二,在

日本的时候,向章太炎先生学习“小学”,对篆书有了独到的认知,也都有一定的训练

。其三,他自己特别的灵慧,对艺术有一种直觉的把握。鲁迅抄写古碑,研究碑碣、石

刻、金文对他书写实践起着一种潜意识的外化效果。

鲁迅 致李霁野札 1929

周作人在《鲁迅的故家》描述鲁迅在家里抄书的情境:“最初在楼上所做的工作是

抄古文奇字,从那小本的《康熙字典》的一部查起,把上边所列的所谓古文,一个个的

都抄下来,订成一册。”除此之外,鲁迅还抄过《唐诗叩弹集》《花镜》《茶经》《二

酋堂丛书》等,在外求学期间,他抄录过地理、植物、古典小说、杂记,等等。特别到

了二十世纪初,在北京教育部任社会教育司第一科科长、教育部佥事期间,他经历一段

思想苦闷时期,对社会改革颇感失望,沉迷于收集研究拓本之中,校编谢承《后汉书》

《嵇康集》,并抄录了七年的古碑。鲁迅从很早的一九〇三年的文稿《镜湖竹枝词》《

二树山人写梅歌》和一九〇四年的书信到一九三六年十月十七日的临终前的绝笔,都始

终保持在很稳定的书写格调。读鲁迅手稿,不管是让人激动的《纪念刘和珍君》《〈野

草〉自序》还是《阿Q正传》《祝福》,从几十字到数千字都是一笔一划,一丝不苟,精

神不懈,高度集中,这是需要多大的力量。鲁迅日常书写的最大特点是稳定,不管其书

风的变化,内在情感多么激烈,他的笔下始终保持着一种高古的从容不迫的状态,定力

非凡,悠然自得。在鲁迅的笔下,几乎看不到所谓的笔墨技法,看到的是一种朴素,一

种沉稳,透露着一种文化精神,甚至让人在其笔墨之中感觉到一种人格化力量。鲁迅的

日常书写,是和他的诗文、哲学、史学、宗教、版画等紧密联系在一起的,他无心于书

,更不求书法表现的丰富,我手写我心,我心即我字,却恰恰显示了一种朴素,一种独

立。

鲁迅 致李霁野札一通1929

鲁迅研究过佛经,学习过尼采,也痴迷于碑拓,这些无形中给鲁迅以超越般的恒力

,这是对书法家很有启示的一面。鲁迅晚年的书法,的确达到了炉火纯青的境界,胸中

火气旺,笔下却是丝毫没有一丝的火星,大野钩棘,几家春袅,万籁静喑,中流辍吟,

风波浩荡,花树萧森,那是一杆多么凝重的笔啊!那是一颗多么真挚的心!

鲁迅书《李贺诗》轴用笔沉厚圆润,遒劲凝缓,中锋与侧锋兼用,字与字,行与行

之间均衡,精神内敛,如进入化境。行书《悼杨铨诗》,与何绍基、刘墉有不谋之同处

,但细观有章草的意趣,沉厚之中有一种跳荡之感。《致胡适之》信札,写来轻松秀逸

,介于楷书与行书之间,文雅隽永,清新朴实、不事雕饰。

鲁迅 致李霁野札一通 1929

当代书坛,各路人物表现出了不同的风格,如果读鲁迅《文坛三户》的原稿,你几

乎也可以看到今天的书坛,让我不得不记录下这一段,不过在流行的本子中,你看不到

,只有手稿里有:“那文雅是装来的,从破落户看来,这就是所谓俗。不识字人不言俗

,他一掉文,又掉不好,那一言就俗。和破落户的杰作几乎相同,但一定还差一尘:他

其实并不‘ 顾影自怜’,倒在‘ 沾沾自喜’。”

上述不妨可在当代变化着的书坛中对照。

当代书法讲究形式美,鲁迅是研究现代美术与形式美的先驱者,他的著作,基本都

是由他自己设计,书法的字体与选择,图案的有无与空白,都是相当的用心,如果看看

《野草》,看看《且介亭杂文》,看看《南腔北调集》这些书的封面,都能感觉到一种

雅致之美,一种空白之间的那种极简约的意味,让人想到了八大山人的书法和绘画。《

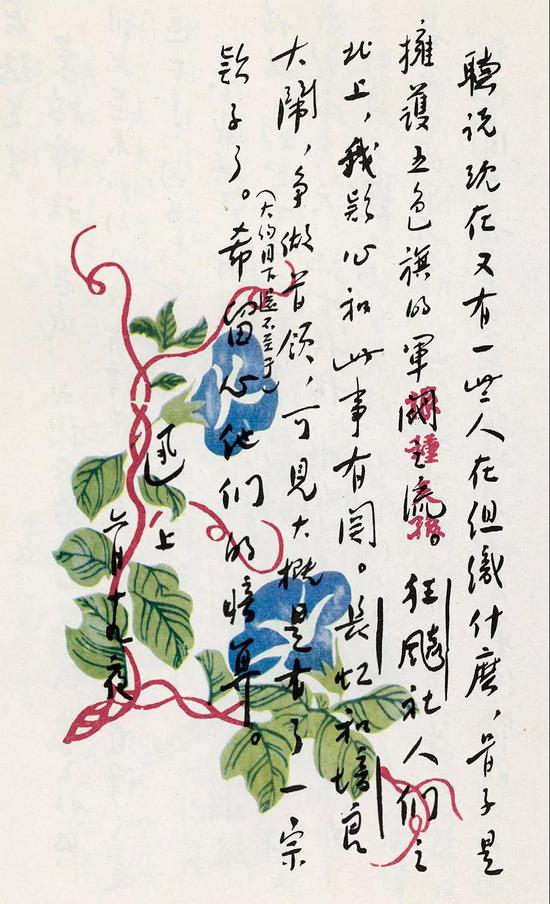

鲁迅手稿全集》和《鲁迅手稿丛编》中,他的手稿有的是缘色稿低,红茧行路,并且采

用了很多是花信笺,有腊梅、海棠、荷花、牡丹、牵牛花,还有人物、山水,等等,炫

丽多彩,无形中在宁静和穆的字体中有了一种背景,一种形式感的衬托。把他的手稿书

信,放在明清诸大家的信函相比,丝毫不逊色。

鲁迅 致许广平札一通 1929

从鲁迅的书稿中,可以深深地认识到,书法不能仅仅只是书法,书法是一种综合的

修养,书法是和一个人的精神情趣密切相关,只有博古通今,只有在不断地积淀实践之

中,书法与个人性情才能完全地统一起来。鲁迅长期关注艺坛,古今艺术对他都起着潜

移默化的作用,包括书法。鲁迅是在作为文人的日常书写中达到了一种高度的统一,水

到渠成,不温不火。

鲁迅的书法,只要仔细临读,都能发现其中很高妙的意味,有颜真卿行书的篆味,

有晋唐写经的韵律,还有何绍基、刘墉的某些特征,鲁迅于书法是下了很深的功夫,他

沉浸碑帖,读碑抄碑。其手稿中有一份鲁迅手摹的金文,大小纸片四百余张,是为撰写

《中国字体发达史》而准备的。在《呐喊·自序》,鲁迅自状:“许多年,我便寓在这

屋里钞古碑。客中少有人来,古碑中也遇不到什么问题和主义。”鲁迅的书法,看似简

约平静,如果临仿,但很难学得入神,这其中有很多文学的成分及学养的区别,也是其

高度的所在。

《鲁迅诗稿》一书中所收录的诗歌作品,基本与其信札书体是一致的。但相对来讲

,他的大部分作品,都没有达到信札书写的那种自然萧散的那种状态,总有一些矜持的

地方。鲁迅书法魅力最能感人之处,就是他化解了篆书,把篆书的体正势圆,左不见撇

,右不见捺的体势风格运用在了行书的创作上,如逢花开,如瞻岁新。

鲁迅先生具有非常高的文化修养与审美品位,他搜集苏俄和欧美美术资料的事迹已

经多有披露,但是鲁迅对于书法的表达以及他的书法所具备的高度,我们还远远地没有

研究透彻。虽然朱正先生在一九八一年在湖南人民出版社就出版过一本《鲁迅手稿管窥

》,但这方面的还有很多的发掘研究工作空间。

(本文作者供职于《中国书法》杂志)(节选自《荣宝斋》2018-09 总第166期)